Trichostomum crispulum Bruch

Sammelkarte aus den Arten:

- Trichostomum crispulum Bruch

- Trichostomum crispulum Bruch var. crispulum

- Trichostomum crispulum var. viridulum (Bruch) Dixon

Flora 12: 395. 1829

Deutscher Name: Krauses Haarmundmoos

Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Pottiaceae > Pottiales > Pottiaceae > Trichostomum

Synonyme: Trichostomum brevifolium Sendtn. ex Müll.Hal., Trichostomum crispulum var. angustifolium Bruch & Schimp., Trichostomum crispulum var. brevifolium (Müll.Hal.) Bruch & Schimp., Trichostomum crispulum var. elatum Schimp., Trichostomum hammerschmidii Loeske & H.K.G.Paul, Trichostomum planum Lindb.

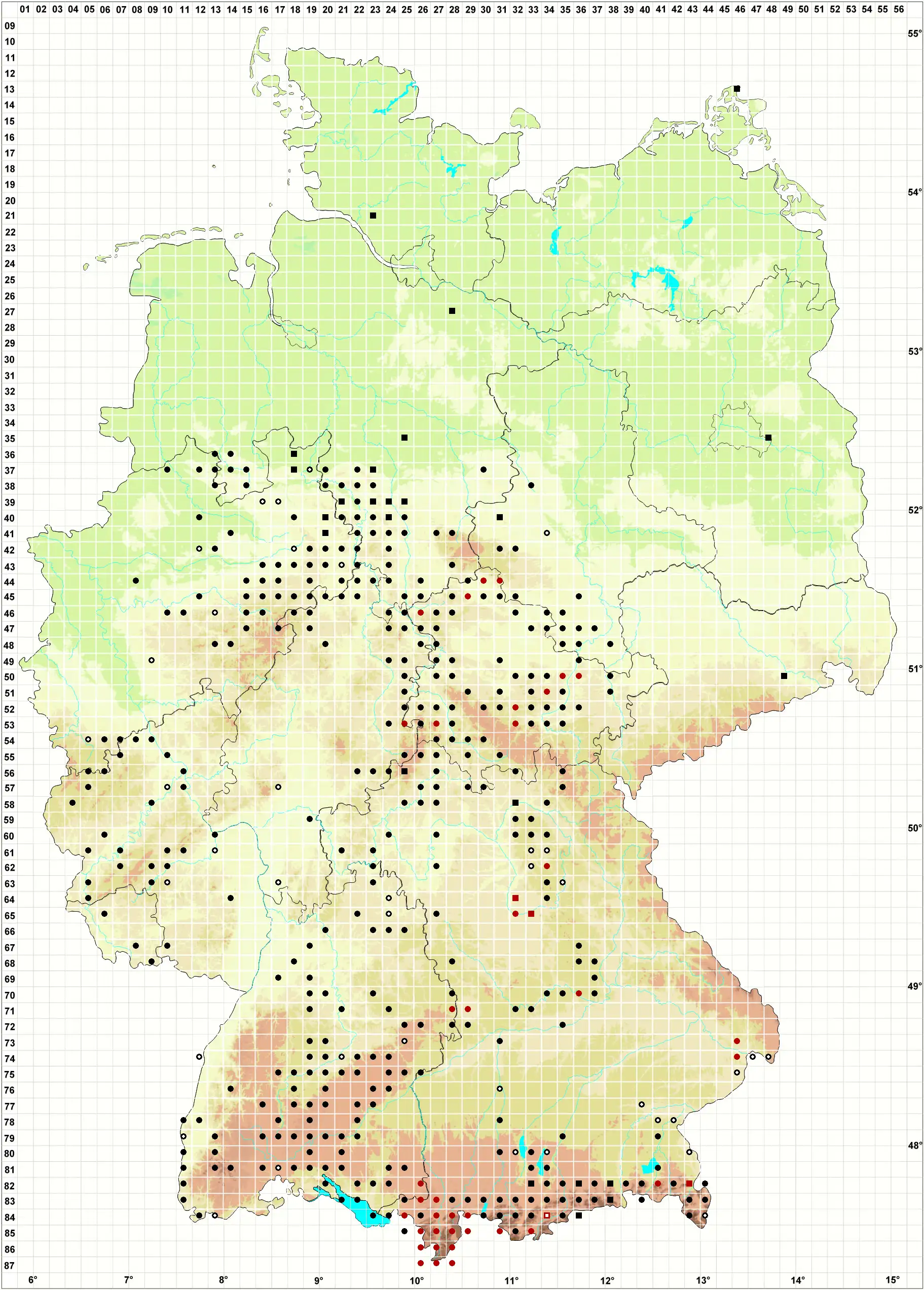

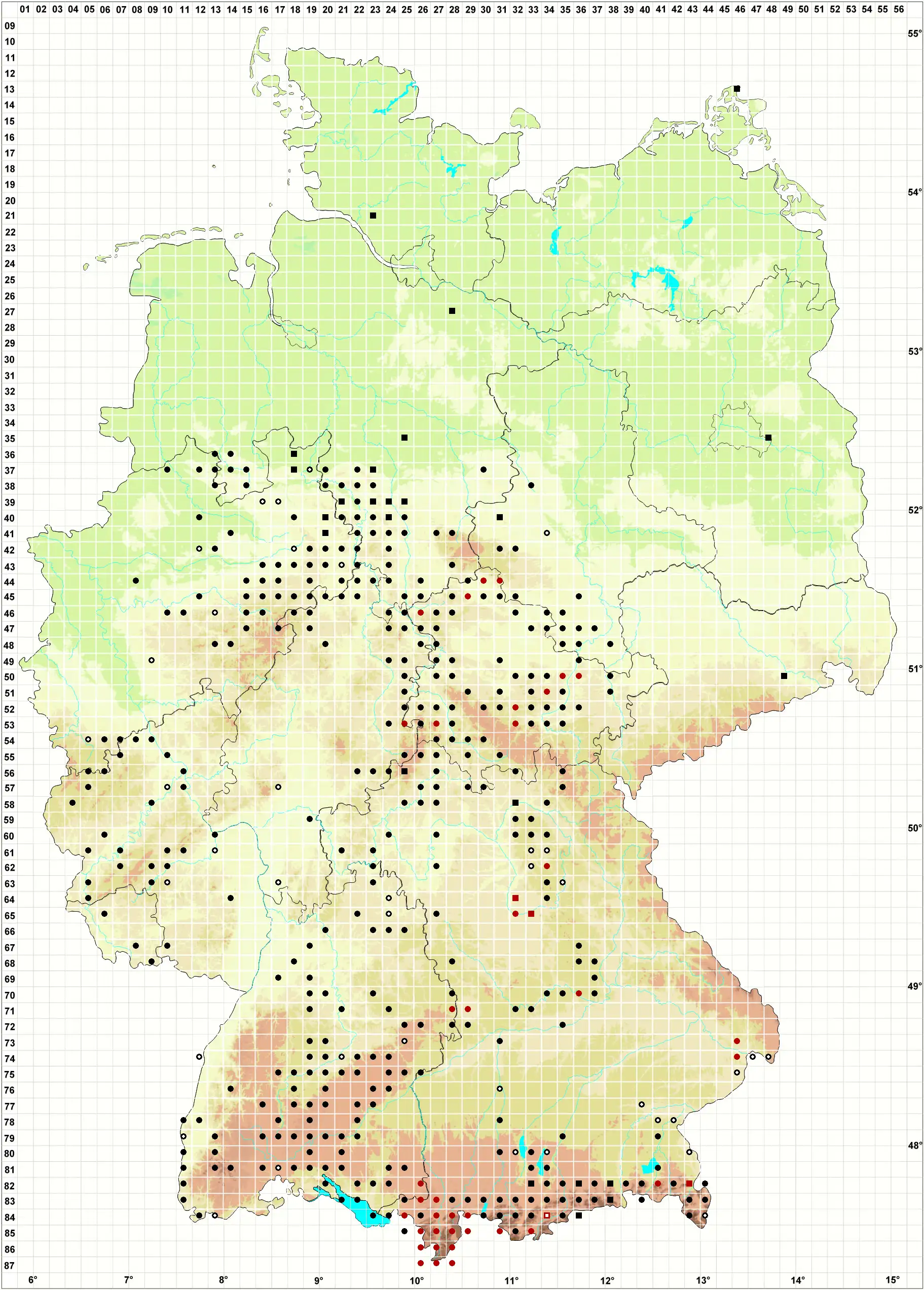

In unserer Datenbank gibt es 810 Datensätze .

Bitte wechseln Sie zu einem Bundesland, um detailliertere Darstellungen für einzelne Fundstellen einzusehen oder eine genauere Karte zur Weiterverwendung zu beziehen.

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- Deutschland (2018): *

- Bayern (2019): *

- bya: *

- byk: *

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Trichostomum affine Schleich. ex F.Weber & D.Mohr

- → Trichostomum aquaticum Brid. ex Schrad.

- → Trichostomum bambergeri Schimp.

- → Trichostomum brachydontium Bruch

- → Trichostomum brachydontium Bruch var. brachydontium

- → Trichostomum brachydontium subsp. cuspidatum (Braithw.) Giacom.

- → Trichostomum brachydontium var. cuspidatum (Braithw.) L.I.Savicz

- → Trichostomum brevifolium Sendtn. ex Müll.Hal.

- → Trichostomum caespitosum (Brid.) Jur.

- → Trichostomum canescens Timm ex Hedw.

- → Trichostomum conicum Hampe

- → Trichostomum crispulum Bruch var. crispulum

- → Trichostomum crispulum var. angustifolium Bruch & Schimp.

- → Trichostomum crispulum var. brevifolium (Müll.Hal.) Bruch & Schimp.

- → Trichostomum crispulum var. elatum Schimp.

- → Trichostomum crispulum var. viridulum (Bruch) Dixon

- → Trichostomum cylindricum (Brid.) Müll.Hal.

- → Trichostomum cylindricum Hedw.

- → Trichostomum decipiens Schultz

- → Trichostomum ericoides F.Weber ex Brid.

- → Trichostomum fasciculare Hedw.

- → Trichostomum flavovirens Bruch

- → Trichostomum fontinaloides Hedw.

- → Trichostomum funale Schwägr.

- → Trichostomum glaucescens Hedw.

- → Trichostomum guestphalicum Müll.Hal.

- → Trichostomum hammerschmidii Loeske & H.K.G.Paul

- → Trichostomum heterostichum Hedw. ex Hedw.

- → Trichostomum inclinatum (R.Hedw.) Dixon

- → Trichostomum inflexum Bruch

- → Trichostomum lanuginosum Hedw.

- → Trichostomum laureri Schultz

- → Trichostomum microcarpon Hedw.

- → Trichostomum mutabile Bruch

- → Trichostomum mutabile var. cuspidatum (Braithw.) Limpr.

- → Trichostomum obtusum Retz. ex Brid.

- → Trichostomum pallidisetum H.Müll.

- → Trichostomum pallidum Hedw.

- → Trichostomum planum Lindb.

- → Trichostomum pulvinatum var. alpestre Schleich. ex F.Weber & D.Mohr

- → Trichostomum sinuosum (Mitt.) Müll.Hal.

- → Trichostomum sudeticum Funck

- → Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb.

- → Trichostomum tenuirostre var. holtii (Braithw.) Dixon

- → Trichostomum tophaceum Brid.

- → Trichostomum tortuosum (Hedw.) Dixon

- → Trichostomum triumphans De Not.

- → Trichostomum vaginans Sull.

- → Trichostomum viridulum Bruch