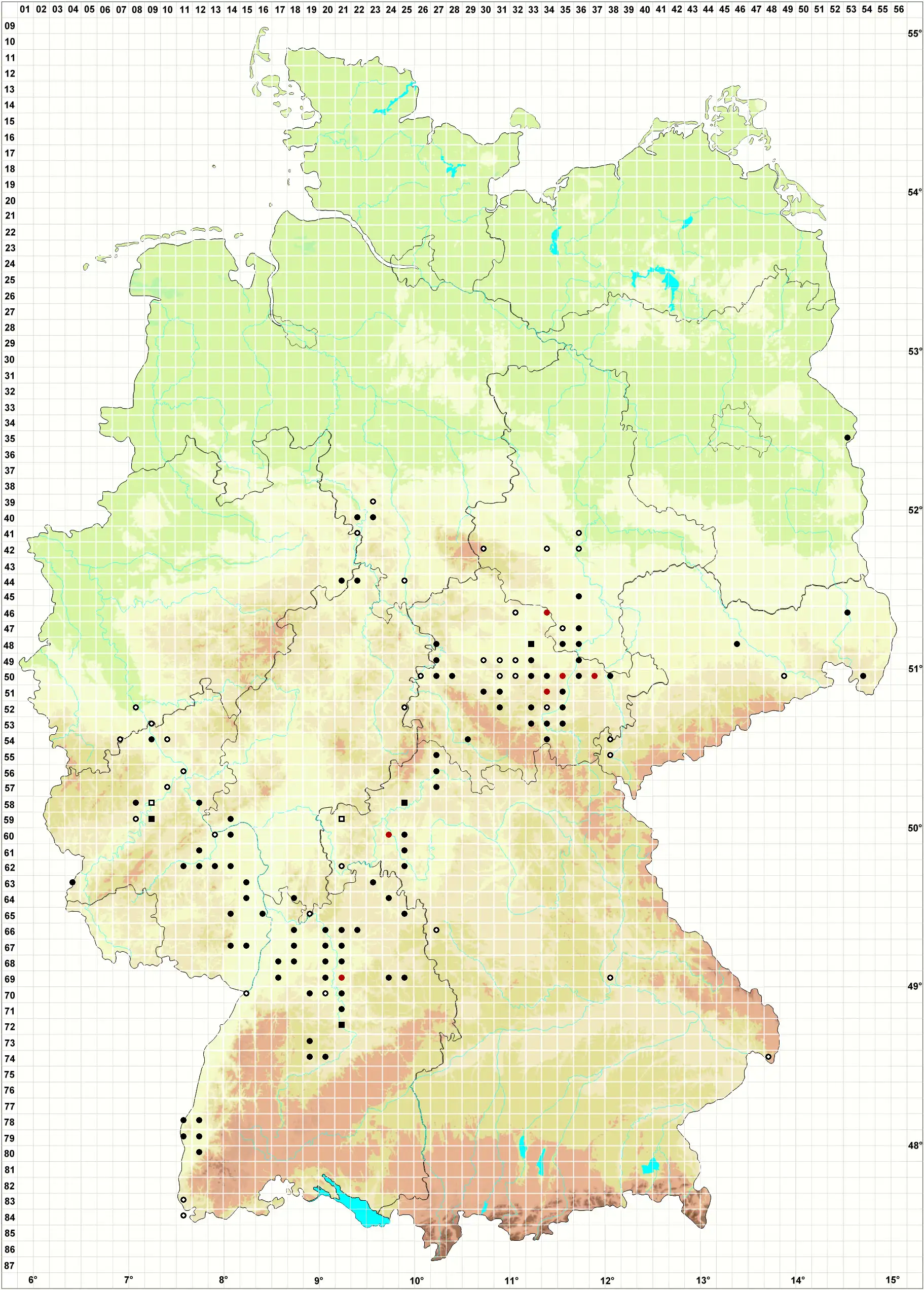

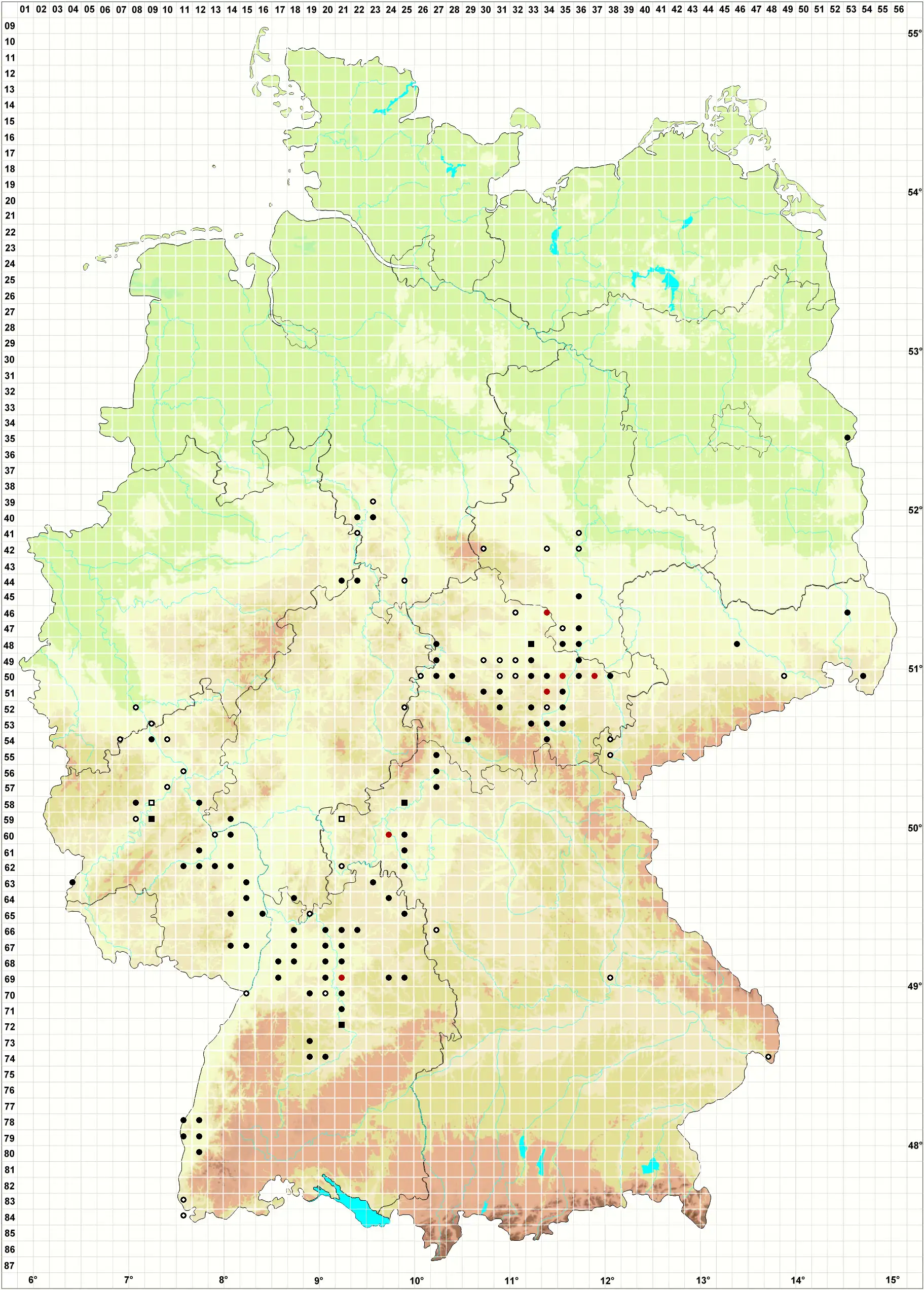

In unserer Datenbank gibt es 195 Datensätze .

Bitte wechseln Sie zu einem Bundesland, um detailliertere Darstellungen für einzelne Fundstellen einzusehen oder eine genauere Karte zur Weiterverwendung zu beziehen.

Fertilität

Höhenverteilung

Rote Liste

- bya: -

- Deutschland (2018): 3

- Bayern (2019): R

- byk: R

Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.

Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland

kontinental: Übriges Bayern

Gefährdungskategorien

Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)

Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)

Rote Liste 2 (Stark gefährdet)

Rote Liste 3 (Gefährdet)

Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)

Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)

V Vorwarnliste

D Daten unzureichend

* Ungefährdet

♦ Nicht bewertet

Beschreibung der Art

Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)

Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)

Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)

Verwandte Arten

- → Didymodon acutus (Brid.) K.Saito

- → Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson

- → Didymodon australasiae var. umbrosus (Müll.Hal.) R.H.Zander

- → Didymodon austriacus Schiffn. & Baumgartner

- → Didymodon barbuloides Lib. ex Marchal

- → Didymodon bosniacus Głow.

- → Didymodon crenulatus Mitt.

- → Didymodon cylindricus var. daldinianus De Not.

- → Didymodon erosus J.A.Jiménez & J.Guerra

- → Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander

- → Didymodon fallax var. brevifolius (With.) Ochyra

- → Didymodon fallax var. fallax

- → Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill

- → Didymodon ferrugineus var. kneuckeri (Loeske & Osterwald) Düll

- → Didymodon flexicaulis var. sterilis De Not.

- → Didymodon fragilis Drumm.

- → Didymodon gemmascens Mitt. ex Hunt

- → Didymodon giganteus (Funck) Jur.

- → Didymodon glaucus Ryan

- → Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll.Hal.) K.Saito

- → Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill

- → Didymodon jenneri Schimp.

- → Didymodon linearis Sw.

- → Didymodon luridus Hornsch.

- → Didymodon mamillosus (Crundw.) M.O.Hill

- → Didymodon nicholsonii Culm.

- → Didymodon pusillus Hedw.

- → Didymodon rigidicaulis (Müll.Hal.) K.Saito

- → Didymodon rigidulus Hedw.

- → Didymodon rigidulus Hedw. var. rigidulus

- → Didymodon rigidulus subsp. andreaeoides (Limpr.) Wijk & Margad.

- → Didymodon rigidulus var. glaucus (Ryan) Wijk & Margad.

- → Didymodon rigidulus var. validus (Limpr.) Düll

- → Didymodon ruber Jur. ex Geh.

- → Didymodon rufus Lorentz

- → Didymodon sicculus M.J.Cano, Ros, Garcia-Zam. & J.Guerra

- → Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne

- → Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr.

- → Didymodon spadiceus var. siluricus Velen.

- → Didymodon spitsbergensis Dixon ex E.W.Jones

- → Didymodon subandreaeoides (Kindb.) R.H.Zander

- → Didymodon tomaculosus (Blockeel) M.F.V.Corley

- → Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa

- → Didymodon trifarius auct. non (Hedw.) Röhl.

- → Didymodon trivialis (Müll.Hal.) J.Guerra

- → Didymodon umbrosus (Müll.Hal.) R.H.Zander

- → Didymodon validus Limpr.

- → Didymodon verbanus (W.E.Nicholson & Dixon) Loeske

- → Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander

- → Didymodon vinealis var. flaccidus (Bruch & Schimp.) R.H.Zander

- → Didymodon zetterstedtii Schimp.